レビュー

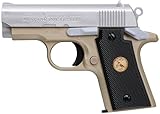

東京マルイ「M1911A1コルトガバメント」レビュー

1丁は持っておきたいオートマチックハンドガンの代名詞的存在なガスガン

2023年8月10日 00:00

- 【M1911A1コルトガバメント】

- 開発・発売元:東京マルイ

- 価格:18,480円(税込)

- 全長:218mm

- 銃身長:112mm

- 重量:789 g(空マガジン含む)

- 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g)

- 動力源:ガンパワー HFC134a/ノンフロン・ガンパワー

- 装弾数:26+1発

M1911A1コルトガバメントは、「ハンドガン」と聞いたときに誰もが最初に思い浮かべるのがこの銃だろう。コルト社のガバメントは名前のとおり、1911年に米国陸軍の制式携帯用として採用されたハンドガン。.45ACP弾のマンストッピングパワーと高い信頼性から、近年でも特殊部隊で根強い支持を得て、いまも活躍している生ける伝説である。

2006年6月に東京マルイから発売された「M1911A1コルトガバメント」(以下、M1911A1)も実銃と同様に長年愛されてきたガスブローバックハンドガンだ。すでにこの銃を愛でている方も多いだろう。しかし、ド定番なことから手を出してこなかった方のために、本製品のスペック、外観、特徴、実射性能、メンテナンス性についてじっくりとレビューしていこう。

「M1911A1」は1926年に更新採用された改良モデル

1911年に米国陸軍に採用されたガバメントの制式名称は「U.S.pistol automatic caribar.45 model of 1911」。採用から数年後に国営小銃開発施設「スプリングフィールド造兵廠」より、トリガー後部の角を落とす、スプリングハウジングをラウンドタイプに変更、コックしやすいようにハンマースパーの形状変更、ショートトリガーの採用、後部が長いグリップセーフティの採用、フロントサイトの視認性向上などの要望がコルト社に提出され、改良モデルが試作された。

その後、1926年に更新採用されたのが制式名称「.45 model of 1911A1」。これをガスブローバックハンドガンとして忠実に再現したのが、東京マルイの「M1911A1」だ。つまり本製品は、米国陸軍に正式採用されたあと、より実戦的に改良された実銃をモデルアップしたわけである。

サイズは実銃とほぼ同等、重量は実銃より308g軽い

本製品と実銃は全長218mm、全幅33mmという点は同じ。銃身長は本製品が128mm、実銃が127.8mmとわずかに異なっている。大きな違いは重量。本製品が798g、実銃が1106gだ。フレームが樹脂製のガスブローバックハンドガンが軽いのは仕方がない。それでもガスブローバックハンドガン「グロック17 Gen.4」の709gの約113%相当。ずっしりとした重みを感じられるはずだ。

まるで金属であるかのようなブラスト仕上げが美しい

「M1911A1」で驚かされるのが質感の高さ。実銃のパーカライズドフィニッシュ(防錆のための黒く染まる表面処理)を彷彿とさせるブラスト仕上げが施されており、まるで金属であるかのように錯覚させてくれる。

また、樹脂成形物につきもののパーティングラインについては、手作業で磨き、美しい曲面に仕上げているとのこと。たしかに「M1911A1」のどこを見ても、ほんのわずかな合わせ面すら見つからない。東京マルイの職人さんに感謝だ。

さらに、スライド側面の刻印は金型ではなく、成形後に打刻しているという凝りよう。工程をひとつ増やしてでも、さらなるリアリティーを追求しているわけだ。

丁寧に作られているのは外観だけではない。スライド内側には「メタルノッチ・スペーサー」と呼ばれる金属製パーツが取り付けられており、スライドオープン時の衝撃を受け止めて、スライドストップとノッチ部の削れや破損を防ぐ設計となっている。

「M1911A1」の説明書には「10,000発前後の発射で消耗パーツ等の交換が必要」と記載されているが、激しく動くガスブローバックハンドガンで10,000発の耐久性を実現しているのも、東京マルイの安全設計あってこそだ。

マガジンは亜鉛ダイカスト製。いい意味で無骨な表面処理と、ずっしりとした重さが、実銃とは方向性が異なる本物感を演出している。

ガバメントの実銃のマガジンは本来「シングルカラム」。弾が「1列」に並ぶことから「シングルカラム」と呼ばれる。一方、ガスブローバックハンドガンのガバメントは、弾が「2列」に並ぶ「ダブルカラム」方式だ。つまり実銃ではシングルカラム方式で装弾数の少ないガバメントだが、BB弾を装填するガスブローバックハンドガンのガバメントはダブルカラム方式を採用できているので、実銃での弾数が少ないという欠点がガスブローバックハンドガンではカバーできている。

それでいてグリップのサイズは実銃のシングルカラムのままだ。グリップサイズはシングルカラム、実際の装填方式はダブルカラムと、両者のいいとこどりとなっているのである。この薄さでBB弾を26発装弾できるのだ。

なお実銃はシングルカラムマガジンなので装弾数は7発。しかし、「M1911A1」は同梱の「M1911A1コルトガバメント用スペアマガジン」(装弾数26発、3168円)と、「ガバメントシリーズ40連マガジン」(装弾数40発、4158円)を使用できる。マガジンを2~3本用意すれば、1ゲームを戦い抜けるはずだ。

「M1911A1」最大の美点は実銃がシングルカラム故の握りやすさ

ここからは最重要な使い勝手についてレビューしていく。まず「M1911A1」最大の美点は実銃がシングルカラム故の握りやすさだ。筆者は相当手が大きいので「ソーコムMk23」でも持て余すことはない。しかし、手が小さめの方は実銃がダブルカラムマガジンのエアガンでは選択肢が少ないだろう。

今回筆者より手が3cmほど小さい家族にも試してもらったが、「M1911A1」は無理なく握れた。手に馴染むエアガンに出会えていない方に、ぜひ「M1911A1」を試してみてほしい。

実測したトリガープルは0.69kg前後。トリガーの遊びは少なく、シアーが落ちる(ハンマーがリリースされる)場所も明確だ。かといってハンマーが意図せず作動するほど敏感でもない。ガスブローバックハンドガンならではの扱いやすいトリガーだ。

射撃性能についてはまずは室内でテストしてみた。室温25.3℃、湿度53%の部屋で0.2gのBB弾を使用して26発を連射したところ、初速は最大74.15m/s、平均71.57m/sという結果となった。26発を37.27秒で射撃(1発平均1.43秒間隔)したのだが、予想していたより初速の低下が少なかった。

もちろんもっと早く連射すれば初速はさらに下がるだろう。しかし、サバイバルゲームで撃つペースであれば、気温25℃前後であれば快調に動いてくれる。

ちなみに1チャージで何発撃てるのか試してみたところ、合計で46発の射撃が可能だった。注入できるガスの量は7.7gだったので、燃費は1発当たり約0.17gということになる。「NEWガンパワーHFC134aガス(400g)」が2,200円(税込)なので、単純計算で1発あたり0.935円だ。ランニングコストについては別の機会に触れることにして、1チャージで1マガジン(26発)を余裕で撃ち切れることは間違いない。

なお気温33.7℃の日に屋外でも射撃してみたが、初速は最大で79.19m/sを記録した。気温が8.4℃上がったことで、初速は5.04m/s向上したことになる。もう少し上がるかなと予想していたが、ガスブローバックハンドガンのインナーバレルは短いので(M1911A1は約112mm)、この程度で留まってくれたと思われる。

屋外フィールドでは集弾性も試してみたが、0.2g弾であれば30m、0.25g弾であれば35mでヘッドショットを狙えるだけの高い精度を確認できた。マンターゲットであればそれぞれ5mぐらいは先を狙えると思う。森林フィールドではさすがに厳しいが、市街地フィールドであれば「M1911A1」は有利な局面も多いはずだ。

撃ち味についても言及しておくと、予想以上に強いブローバックを楽しめた。鋭さでは新型ブローバックエンジンを積んだ「グロック17 Gen.4」のほうが上。しかし、「M1911A1」は発射音が大きいおかげか迫力が感じられた。新型ブローバックエンジンの効率性にはさすがに及ばないが、楽しさという点では「M1911A1」は決して負けていない。

実銃同様のメンテナンス性の高さも魅力

「M1911A1」の通常分解は容易だ。スライドピンを抜けば、スライドはするっと前に抜けて、ホップ調整が可能。リコイルガイドを横にずらせば、リコイルスプリング、リコイルプラグも順番に取り外せる。そして、バレルプッシングを回転させて引き抜けば、バレルアッセンブルを前方に抜き取れる。特に分解にコツはなく、素直に部品がはずれてくれる。これだけ分解が簡単なら、まめにメンテナンスする気になれるというものだ。

ここで東京マルイの開発から製作秘話を教えていただいたので、紹介したい。

スライドストップ部分に補強を施した経緯について、少しだけ申し上げます。

当時既に、ガバメント系以外の他社製品の一部で前例があったので、弊社製品が業界初ではないのですが、今や様々なガスブローバックハンドガンに採用されている『金属パーツでスライドとフレーム両側のスライドストップ関連の部分を補強する』というコンセプトを、初めて弊社でも採用したSIG-226Rに続いて搭載したのがこのM1911A1 コルトガバメントでした。

実は当初この機種に対してこのような補強を施す予定はなく、『スライドストップレバーの外側の突起が、スライドの表側に造型してあるノッチ(切り欠き)に直接接触して、スライドの動きを後退位置で止める』という、先に発売していたハイキャパと同じ構造で開発を進めていました。

ハイキャパはプラスチック製のスライドと金属製のスライドストップレバーとの組み合わせなので、長らく使用していると徐々にスライドのノッチが変形してしまうという現象は当然把握していました。ですが、当時のガバメント系製品ではこの構造が常識でしたし、そもそも本物のM1911A1と同様のレイアウトなので、再現性には問題ありません。

また、そこに前述のSIG‐226Rと同様の補強を組み込むことは、内外の部品レイアウトが大きく違うので非常に困難でした。更に決定的だったのは、既に発売中のハイキャパ・シリーズとの互換性を諦める必要があったことです。しかし、M1911A1の発売後には幅広いバリエーションモデルを展開する予定でしたから、ある程度の互換性はやはり何としても確保しておかなければなりませんでした。ということで、今作はそのまま行こう、となっていたわけです。

ところが、肝心の開発作業が早々に難航し始めてしまいました。高温環境作動試験などを行うと、M1911A1のノッチの前後幅がハイキャパ・シリーズと比べて狭いことが予想以上に影響して、スライドストップレバーの動きが高速で反復するスライドに追いつかず正確にノッチに入り込んでくれないのです。それどころか、中途半端にかかることであっという間にプラスチック製のノッチが削れてしまう現象に悩まされ続けました。この構造のままでは対策の難しい不具合です。

そこで、これを一気に克服するために、次の4要件を満たす構造を模索しはじめました。

1:亜鉛ダイカストなどで成型が可能であること

2:充分な耐久性を持つ大きさに設計することが可能であること

3:スライドの内側形状を多少変更するだけで設置が可能であること

4:通常分解の際に脱落せず、修理のための取り外しも可能であること

M1911A1の開発の進み具合や既存のハイキャパ・シリーズとの互換性を考えると、この段階から未知の構造を設計し追加するのは至難の技でした。既に決まっている内部のレイアウトやパーツ形状や金型内のパーツの配置状況などが制約になるため、自由に構造変更できる部分がかなり狭いのです。

試行錯誤の末、何とか『スライドストップレバーの内側に元々設けていた丸みのある脱落防止用の突起を、角を尖らせた爪形に変更する。シャーシの左前のレール幅を狭めてスペースを確保する。スライド内側のハイキャパと同形状のレールはそのまま残し、その上に新たに亜鉛ダイカスト製の部品を追加して、それにもレールとノッチを設ける。』という、互換性と耐久性を両立させる改造案をしぼり出すことができました。

現在の『メタルノッチスペーサー(取扱い説明書上の部品名はスライドレール)』は、このようなドタバタを経て完成したものです。見た目には、本物のM1911A1と同じようにスライドストップレバー外側の突起をスライド表面のノッチに入り込ませてスライドを止めているように見えますが、実際はそこには接触させず内側の突起だけで止めています。この構造であれば、スライドの表にあるノッチが変形することはほぼありません。

このコンセプトは、これ以降に新たに作られたほぼ全てのハンドガン達にも活かされています。」

100年の時を経ても現役である理由を本製品で体感しよう

「M1911A1」に搭載されているブローバックなどの内部機構は最新のものではない。しかし2006年に発売されてから、長らく販売が続けられてきた製品だからこそ品質が安定している。そして前述のとおり、実銃自体が現場の声に応えた改良モデルなので、実戦で使いやすい操作性を実現している。精度についても東京マルイ製だけに箱出しでまったく問題ない。

原形であるM1911が軍に制式採用されたのが1911年ということで、いわゆる「ロマン銃」と勘違いしている方もいるかもしれない。しかし、実銃とは異なりダブルカラムマガジンを採用した「M1911A1」は、最新の実銃をモデルアップしたエアガンが相手でも互角に戦える。100年の時を経ていまだ現役である理由を、ぜひ本製品で体感してほしい。

![マックスファクトリー[Max Factory] ねんどろいどもあ 東方Project ゆっくりしていってね!!! ノンスケール プラスチック製 塗装済みフィギュア 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41PPbgmtMTL._SL160_.jpg)

![CCSTOYS 鉄魄[MORTAL MIND]シリーズ 『エヴァンゲリオンANIMA』 エヴァンゲリオン弐号機II式 PVC&ABS&POM&PV&合金&マグネット製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/41JuZRBeDgL._SL160_.jpg)

![マックスファクトリー[Max Factory] PLAMAX バニースーツ プランニング BP-03 ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイアVer. ノンスケール 組み立て式プラモデル 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51LNCrO43mL._SL160_.jpg)

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)

![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)

![【中古】[PTM] HGBC 1/144 ビルドブースター ガンダムビルドファイターズ プラモデル(844705) バンダイ(20170317) 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/6/cg63126954.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PTM] SDBF 1/144 SD-237S スターウイニングガンダム ガンダムビルドファイターズトライ プラモデル(0194866) バンダイ(20150228) 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/8/cg63128337.jpg?_ex=128x128)

![リトルアーモリー 1/12 [LA070]L96AWタイプ (プラモデル) 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5346/4543736315346.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PTM] SDBF SD-237 ウイニングガンダム ガンダムビルドファイターズトライ プラモデル バンダイ(20141206) 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/6312/3/cg63123243.jpg?_ex=128x128)

![POP UP PARADE NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん バニー Ver. L size 完成品フィギュア[グッドスマイルカンパニー]【送料無料】《発売済・在庫品》 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/amiami/cabinet/images/2025/131/figure-184327.jpg?_ex=128x128)

![東京マルイ対応 電動ガン 互換 ミニSバッテリー ニッケル水素 1600mAh【使用時間23%アップ】 [ランキング受賞] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rowajapan/cabinet/08545422/imgrc0095183339.jpg?_ex=128x128)

![HTGベーシック リポバッテリー 電動ガン用 【特許技術G-Tech使用】 (7.4V 1300mAh 40C) スティックType ディーンズ互換コネクター(T型) [HighCapacity/HighOutput] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-hercules-gear/cabinet/newproduct16/htg-bat-002_1.jpg?_ex=128x128)

製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hobby-online/cabinet/_rc/reve_d-2/4582586515032-1.jpg?_ex=128x128)