特集

「BEYBLADE X」武者修行編! 対戦会開催、改めて見えてきた各パーツの特性と組み合わせの面白さ【春特集】

2025年4月11日 11:00

今回の「BEYBLADE X」武者修行は、前回の「入門編」の続きとなる。前回の入門編では「BEYBLADE X」初心者に向け改めて「BEYBLADE X」の基本的な知識を解説し、より多くの人に向けて「BEYBLADE X」の魅力などを紹介した。

筆者は引き続き日々新しい「BEYBLADE X」のパックを購入して、重量を測ったり、3月29日発売の新たな「CX(カスタムライン)」についても購入してブレードカスタムをチェックするなど、新米ブレーダーとしての日々を過ごしてきた。

今回第2弾となる「武者修行編」では、筆者の日々のシュート修行の様子や、3人で行なった対戦会で学んだ数々のシュートテクや対戦会での感想などを語るとともに、筆者が次回の大会参加などで使おうと考えている、自分なりのベストなカスタムについても紹介していきたい。

秘密兵器「ホールドランチャー」導入でシュートパワーアップ!

「BEYBLADE X」で重要な要素の1つがシュートテクだ。技術面は元よりそのシュートパワーもベイバトルを行なう上では重要な要素の1つだと考えている。もちろんパワーが高ければいいわけではないが、スピンフィニッシュで勝利するような持久戦の展開になった場合、より長時間の回転を維持するためには、ベイのバランスに加えてシュートパワーが重要なのは言うまでもない。

先日のバルサG3大会への出場はやはり筆者にとっては重要な経験の1つだった。この出場の中で感じた事の1つがシュートパワーの弱さだ。シュートテクももちろん不足しているが、他のブレーダーたちと同じベイを同じように回しているはずが、バトル中はどうにも勢いがないように感じていたのだ。

このような時には「ベイバトルパス」が便利だ。スマートフォンと連携することで、シュートパワーが数値化できるので、指標として分かりやすいし、制限はあるものの、シュートするだけでベイポイントもゲットできるなど、導入していい事しかない必須に近いアイテムと言える。

そこで早速「ベイバトルパス」を購入して、日々手元でシュートの練習を繰り返す日々を送っているのだが、なかなかシュートパワーが上がらない。平均すると大体7,000前後だ。

そこで技術面よりも先にランチャーをあれこれ変えてみることにした。これまでは紐を備える「ストリングランチャー」を使用していた。紐が本体と一体化しているため、持ち運びが容易で扱いやすいからだ。これをワインダーを引き抜くタイプの「ワインダーランチャー」に変えてみたところ、シュートパワーが平均で8,000前後にまで上昇したのだ。

この辺りは個人差があるところだと考えており、シュートのスタイルによっては、ストリングの方がパワーが出るという人もいるかもしれないが、少なくとも筆者はワインダーランチャーに変える事でシュートパワーが上昇した。

ワインダーランチャーにおいてメンテナンスが難しいポイントがワインダーだ。「スターター」パックに標準で付属するワインダーランチャーのワインダーは約半分くらいに折り畳まれた状態でパックに収納されており、購入直後はクセがつき、湾曲した状態のままになっているので、引き抜く際に余計な摩擦が生まれてしまう。これをストレートに伸ばすことで、より滑らかにシュートが行なえるようになる。

なお「カスタムライン(CX)」のスターターパック「CX-01 ドランブレイブS6-60V」、または「CX-02 ウィザードアークR4-55LO」などに付属するワインダーランチャーのワインダーは、材質が変わったようで、これまで付属してきたワインダーと比較して若干柔らかく、クセがつきにくくなっており、比較的スムーズにストレートにして利用する事ができた。

こうしてワインダーランチャーを日々使ってきた筆者だが、ここにきて新たな新兵器を導入し、さらなるシュートパワーを手に入れた。それが3月29日発売の「BX-00 ゼノエクスカリバー3-60GF」に付属する「ホールドランチャー」だ。通常のワインダーより長いロングワインダーが付属し、グリップと一体化したランチャーとなっている。別売の「ラバーカスタムグリップ」などのパーツを装着することも可能だ。

元々は復刻ベイブレードである「ゼノエクスカリバー」のブレードがカッコよくて購入したものだが、実際に使ってみたところ、なんと!驚くべきことに、さらにシュートパワーが向上し、平均9,000前後にまで上昇したのだ。これも個人差はあると思われるが、筆者にとってのベストなランチャーはホールドランチャーだったというわけだ。実際にベイバトルを行なった場合も、勝率が確実に向上しており、運命の巡り合せに感謝したい。

ベテランブレーダーから学ぶシュートテクの数々

先日、ベテランブレーダーの方と編集、そして筆者の3人で打ち合わせと称した対戦会を行なった。様々なビットやブレードの組み合わせでどれが強いかなどを検証したり、シュートのテクニックを伝授してもらうのが目的だ。

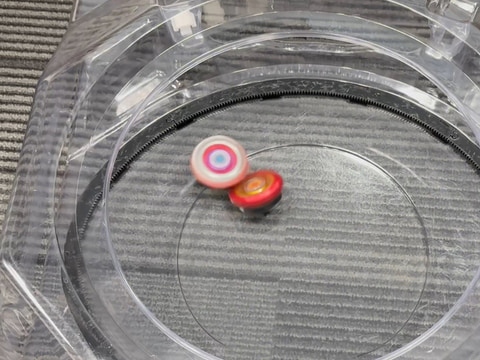

3人が思い思いのブレードやビットを組み合わせて、持参したスタジアムで次々とバトルを繰り返す。やはり対戦型ホビーは人と対戦するのが最高に楽しい。先日スタジアムを購入した筆者だが、自宅にて1人でブレードを回して検証するのも面白いのは間違いないが、やはり目の前に戦う相手がいて、お互いのベイの組み合わせなどをチェックしつつ、対戦に挑むのは例え見知った相手であっても、軽い緊張感が漂う。この緊張感も含めて楽しいのが「BEYBLADE X」の魅力の1つなのは間違いない。

対戦会では前述のホールドランチャーを用いて、ウィザードロッドの組み合わせやシルバーウルフとFB(フリーボール)などの定番の組み合わせや、最重量クラスのインパクトドレイクやドランソードのビットをE(エレベート)に変えて挑むなど、ちょっと変則的な組み合わせなどにも挑戦してみた。脳内の想定通りの動きを見せる場合もあれば、思ったよりも活躍したり、全く振るわなかったりなど、その状況は様々だ。

個人的に面白かったのは、同じブレードであっても、やはりビットなどのカスタムによって差が出るというのがはっきりと分かったところだろう。今回ウィザードロッド同士の対決を試したのだが、筆者は前述の4-55LO、相手は3-60H(ヘキサ)という組み合わせで対戦してみたところ、最終的には筆者のウィザードロッドが持久勝ちできた。ブレードは同じで異なるのはビットとラチェットのみ。経験値は完全に相手が上であるにも関わらず勝てたので、やはりビットなどのカスタム要素が重要と痛感するバトルだった。

またシュートの技術についても少し教わった。攻撃型のブレードを使う場合には、あえて斜めにシュートすることで、傾いたベイが相手ベイの下部を攻撃してバーストさせるのを狙うという攻め方だ。ただ、斜めすぎるとバランスを崩してしまう場合もあるので角度をつけすぎないのが重要だ。特に相手がE(エレベート)のようにラチェットとビットの間に隙間があるようなビットはバーストがしやすくなっているため、斜め打ちによる角度をつけた攻撃がうまくヒットするとバーストが狙え、ベテランになると相手のビットを聞いて、即座にそういう戦術を考えて斜め打ちのシュートで攻めることもできるという。

加えて、F(フラット)やR(ラッシュ)、T(テーパー)などのビットにおいてはそのままシュートすると、積極的に攻撃を行なってくれる反面、相手がいなくて自爆してしまうような事態も引き起こすのだが、斜めにシュートする事で、最初のうちはその場に留まるような動きとなって、攻撃的な動きのタイミングをずらすことができるという。これにより、相手に攻撃を当てやすくするような戦術となるわけだ。

この斜めのシュートについてだが、実際にやってみると驚くほどに思い通りの動きにならない。逆に真下に落とすシュートのつもりが斜めにシュートされたような動きになってしまう場合もあるなど、シュートテクはかなりの修練が必要そうだ。何度か試してみた感覚では、力任せにシュートせず、シュートした瞬間のランチャーを持っている手の角度を意識し、それをなるべく固定してずらさないようにシュートするのが重要そうだ。

実際にうまくいった時の動きを見ていると、確かに序盤はあまり暴れず、少しのラグを置いてから、本来の動きを見せて攻めまくるような挙動になっており、このように自分のイメージ通りの動きで相手を撃破できると、高揚感があり、かなり気持ちいい。

このようにブレードやビットの違いをあれこれと検証したりシュートテクを磨くなど、楽しい打ち合わせの時間はあっという間に過ぎ去ってしまった。また遊びたい、いや、"打ち合わせ"したいところだ。

俺の最強のカスタムはこれだ!再度3種のパーツを検討してみた結果

ブレードは何がいいか?

3つのパーツに分解できて、自由にカスタムができるのが「BEYBLADE X」の魅力の1つ。だが、より強いベイを目指すとなると、カスタムは非常に難解だ。ブレードだけでも非常に種類が多く、ブレードごとに特徴があり、その特徴に合うようなラチェットやビットを用意する必要があるからだ。

基本がコマである以上、ベイのブレード形状は基本円形だが、円形を保持しつつ、偏りを見せたり、周辺に備える刃(ブレードと呼ばれる凸部)の数やその形状により、攻撃性能が向上したり、防御特化やバランス重視などの変化を見せている。

以前のバルサG3大会出場までは、ブレードの重量は最重要項目として捉えていた筆者だったが、大会での敗北や、その後の動画視聴などを経て、それなりに重要な要素という捉え方に考えが変化した。もちろん同じベイならより重量が重い方がバトルにおいて有利に働く面もあると思うが、それ以上にベイ固有の特性が重要だ。

こうした観点から様々なブレードを日々チェックしているが、明確な結論はまだ出せないままでいる。ブレーダーなら誰もが知る、ド定番の「UX-03 ウィザードロッド5-70DB」は安定性で見ると、他と比べて圧倒的だし、攻撃性能で言えば「BX-23 フェニックスウイング9-60GF」や「UX-01 ドランバスター1-60A」は有力だ。これら以外では「UX-08 シルバーウルフ3-80FB」も安定性重視のナイスなブレードだと感じた。

なお新製品の「CX(カスタムライン)」についてだが「CX-02 ウィザードアークR4-55LO」と「CX-03 ペルセウスダークB6-80W」しか手元にないため、ブレードのカスタムが細かくチェックできていないが、組み合わせ次第では化ける可能性もありそうだ。

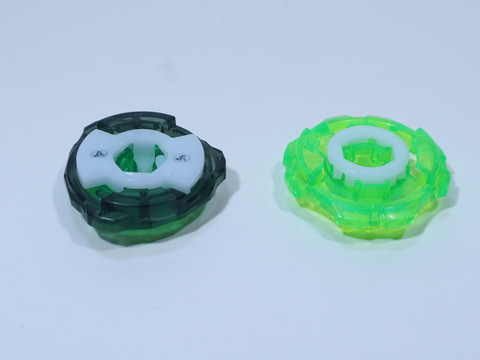

見えてきたラチェットの特性

ラチェットは高さ調整の要素を備える中間パーツだが、周囲に備える刃の数で性能が変化する点が面白い。例えば「1-60」の場合は大型の1枚刃がラチェット中央の円形と直結するような涙滴型になっており、明らかに偏りが見られるが、この偏りが攻撃型のブレードとマッチすることで、強力なアタックを繰り出せる。

高さについては高いほど上段からの攻撃が狙いやすいという側面が強くなるが、一方で重心が高くなることから、持久力に不安が出るということで、比較的低いラチェットが好まれる傾向にあるようだ。

個人的な感触だが、刃の数については60のラチェットで言うと、1~5くらいまでの物は大きめの刃が付いているので攻撃寄り、刃が7以上の物は刃が小さかったり、平たい形状だったりで、比較的防御寄りくらいの考えでいる。いずれにせよブレードとの組み合わせで変化するので、ブレードの刃の場所やバランスを考えて選ぶのがいいだろう。

余談だが、ラチェットとブレードを固定する部分には2種類のパターンが存在する。1つは円の両端に扇が付いたような形状のブレードの凹みとマッチする形状の白い部品を合わせて固定するパターン、もう1つは中央にほぼ円形の白い部品が付いているタイプ。どちらもブレードの出っ張りに対してラチェットの凹みを噛み合わせて固定させる。後者のタイプはあまり存在せず、筆者の手持ちでは「3-85」と「4-55」というラチェットの中で最も高さのある物と最も低い物の2種類のみというのが面白いところ。

ベイの動きを決めるビット

ビットはコマの中央の軸ともいうべきパーツで、高さの要素やスタジアム内でのベイの動きを決める役割を担うのだが、こちらも種類が豊富なため、チョイスが難解だ。

ビットの先端部は大雑把に分けると、平らな形状、球状、尖った形状(尖形)があり、これらの組み合わせなどで、非常に多くの種類のビットが存在する。平らなタイプはスタジアム内を回転するような激しい動きとなるので、攻撃型のブレードとの組み合わせで、ガンガンと攻めていくスタイルとなる。逆に球形は安定した挙動を見せ、尖った形状は傾きやすくなり、カウンターが狙いやすくなる。

こうした特徴を組み合わせたビットも多く存在しており、例えば最近人気の「E(エレベート)」ビットは、平らな先端部の中央に小さめなボッチがあり、これにより序盤は平らな形状の特徴を活かして激しく動き回りつつも、後半になると持久性が高まるという動作を見せる。

こうしたビットごとの特徴に加えて、対戦会でのエピソードのように、シュート時のベイの姿勢によって動きが変化するのが「BEYBLADE X」の奥の深いところだ。先ほど説明した挙動はあくまでも真下にシュートした場合の動きとなっており、これが斜めに落とすようなシュートをすることで、その姿勢も挙動も別物のように変化する。前述の通り、斜めにシュートする事でベイに角度がつき、相手のベイの下部を攻撃してバーストを狙いやすくなるなど、戦術面において、シュートの角度は重要ということが対戦会などから学ぶことができた。

以上3種類のパーツをあれこれと吟味してみたが、現状の筆者なりのカスタムは攻撃系が「フェニックスウイング3-60E(エレベート)」、「ドランバスター1-60LR(ローラッシュ)」、防御型が「ウィザードロッド4-55LO(ローオーブ)」、「シルバーウルフ9-60B(ボール)」となった。

もしまた大会に参加する機会があるなら、これらのカスタムで挑んでその成果をまた報告したい。なお、ビットについてはLRをLF(ローフラット)にするか、LOをFB(フリーボール)やGB(ギヤボール)にするのかなど、まだまだ議論の余地があり、話題の尽きないポイントだ。

知れば知るほど深みにハマる「BEYBLADE X」の沼の奥深さ

以上、前回の入門特集に続く第2弾の実践編として、ここ数か月の取り組みについて簡単に紹介してきた。実際にベテランブレーダーと対戦した様子やシュートの技術について教わった話、「BEYBLADE X」のカスタムなど、筆者としては充実したブレーダータイムが過ごせている事が伝わっただろうか? 筆者はなるべく最新のベイを購入したり、公式の動画配信をチェックするなど、情報は欠かさずにチェックするようにしている。一方で、このように情報を集めれば集めるほどに分からなくなる奥の深さがあるのもまた、「BEYBLADE X」の魅力と言えるだろう。

やはり「BEYBLADE X」は対戦が熱いし、最高に面白い。そして「BEYBLADE X」から新たに加わった「X(エクストリーム)ダッシュ」など、見ているだけでもド迫力のバトルが展開されるのは、その音やスピーディーな動きなど体感としてかなり腹の奥にズドンと来るものがある。この魅力はやはり実際に触れてベイを回してみないと伝わらない面もあるので、興味が出てきたという人は是非1度、近所の家電量販店や玩具屋、または総合雑貨店などをチェックして手に取ってみてほしいところだ。

今回の武者修行では多くの学びを得たが、分かったつもりになっていても、それが実際の成果に繋がらないなんて事は、日常生活においてもよくある話だ。「BEYBLADE X」においてもそれは同様で、もっと自信をつけるためには日々の鍛錬が欠かせないのだろう。考えてみれば、「BEYBLADE X」を遊んでいる子供たちは午後の遊びの時間の大半を「BEYBLADE X」につぎ込んでいるわけで、ほんの数時間の対戦会で疲れているようでは、こうした百戦錬磨の強者たちにはとうてい及ばない。

今後は1日のうちに少しの時間でもいいので、スタジアムを展開してベイをシュートするように心掛け、次の大会参戦に向けて精進していきたい。

![TAMASHII NATIONS METAL ROBOT魂(Ka signature) ガンダム・センチネル <SIDE MS> Ex-Sガンダム[Re:Coordinate] 約150mm ABS&PVC&ダイキャスト製 塗装済み可動フィギュア 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/41KNRt1UerL._SL160_.jpg)

![ベルソス(VERSOS) VERSOS エアーガンセット Colt1911モデル & M4 R.I.Sモデル [ VS-C-M4 ] / M4モデル コルトモデル エアーガンキット エアガン サバイバルゲーム サバゲー アウトドア ブラック 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/417Q7MgkNCL._SL160_.jpg)

![ゴッドハンド(GodHand) 神ヤス! 10mm厚 3種類セットB [#600/#800/#1000] GH-KS10-A3B 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/41SoT5eE7fL._SL160_.jpg)

![武藤商事(Muto Syouji) MUTOSYOUJI [] プラリペア ブラック PL16B【HTRC3】 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Hn79+nVuL._SL160_.jpg)

![機動戦士ガンダム シャア専用ザクチョコケース 専用紙袋付き 日本製 食品 チョコレート バレンタイン / ハート [ 新品 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-bstarb/cabinet/10192679/imgrc0332186319.jpg?_ex=128x128)

![リポバッテリー用 リポガード 箱タイプ 耐火 防炎 LIPO 電池 防爆 保管 保護バッグ[ゆうパケット発送、送料無料、代引不可] 製品画像:16位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/vaps2shop/cabinet/image55/4582523947735_1.jpg?_ex=128x128)